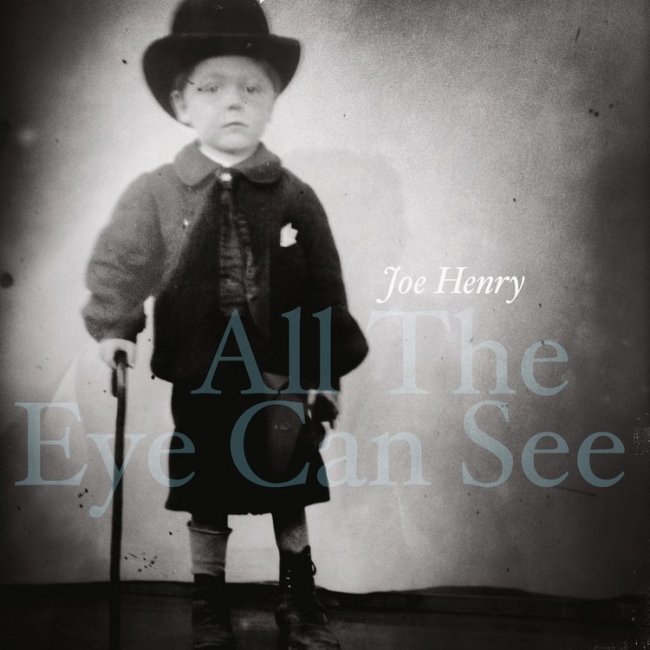

Joe Henry All The Eye Can See

2023 - eraMUSIC

#Joe Henry#Americana#Songwriting #earMusic #All The Eye Can See #Patrick Warren #David Piltch #Levon Henry

“Sto sempre cercando un equilibrio tra un'impostazione molto orchestrale e il desiderio di una profonda intimità, e qualche volta non è un equilibrio facile da mantenere”: è lo stesso Joe Henry a riassumere così, in una recente intervista, il cuore della ricerca musicale che ha caratterizzato il suo ultimo decennio abbondante di carriera, almeno da Reverie (2011) in poi. Potremmo definire questa seconda fase della carriera artistica di uno dei musicisti più interessanti del nostro tempo come un processo di “raffinazione” di uno stile inconfondibile, che al calore originario degli esordi folk ha unito suoni, timbri e atmosfere, tra il romantico e l'umbratile, di innegabile raffinatezza. Il risultato è una sorta di sofisticato intimismo che ne rappresenta ormai il marchio di fabbrica e a cui dà un contributo sempre più decisivo la sua voce prodigiosa, capace di sintetizzare da sola melodia e armonia, canzone e “sfondo” sonoro. Anche All The Eye Can See, sedicesimo disco di questo sudista doc trasferitosi nel Midwest, prosegue lungo il percorso tracciato dai suoi più immediati predecessori, ma evita il rischio della ripetizione con una grande attenzione alle canzoni, liberandoci dal sospetto di esserci innamorati perdutamente di uno stile e della sua seducente eleganza piuttosto che di un prodotto artistico che va giudicato come tale, nella sua unicità.

Questo lavoro è nato grazie a un modus operandi che forse un giorno potremmo storicizzare nella categoria dei “Covid records”. Chiusi forzatamente nelle loro case-studio, i musicisti hanno costruito dischi senza mai incrociarsi dal vivo ma intrecciando e sovrapponendo spunti, idee, progressioni e parti strumentali. Un processo che può apparire un po' freddo e meccanico ma che in All The Eye Can See sembra funzionare alla perfezione anche senza un'interazione diretta tra i protagonisti, e forse il merito va anche all'affiatamento di un team con cui Henry si confronta da anni: dai collaboratori storici come Patrick Warren, Jay Bellerose, David Piltch, Marc Ribot, Lisa Hannigan al figlio Levon Henry (sax e clarinetto), fino ad alcuni invitati di gran pregio come Daniel Lanois e Bill Frisell. A tenere insieme il tutto c'è ovviamente l'afflato poetico dei suoi testi. Ogni verso fa storia sé, aprendo un mondo di richiami e di risonanze interiori e al tempo stesso sbocciando con naturalezza (non certo con logica razionale) nel successivo, lungo un cammino che si specchia con efficacia nella musica. È difficile trovare nelle canzoni di Henry un riff di facile presa, una melodia che si attacca immediatamente al cuore e al cervello, uno scorcio virtuosistico a sé stante. Le canzoni emergono pian piano, senza strappi e senza forzare, prendendo magicamente forma dalle ombre. A dimostrarlo sarebbero sufficienti le prime quattro tracce: il preludio strumentale tra arcaismo folk e musica classica, imbevuto di atmosfere waitsiane; la forma quasi teatrale di Song That I Know, incardinata sull'intreccio di piano e fisarmonica, con echi un po' mediterranei; l'approccio più diretto, chitarra e voce, di Mission, che stempera i toni; il folk caldissimo di Yearling, marchiato a fuoco dall'incedere del violino. In Karen Dalton si apprezza sullo sfondo il lavoro rumoristico-atmosferico delle chitarre e quello, leggero ma decisivo, delle percussioni. In O Beloved sono invece gli archi a farsi padroneggiare con cura, mantenendo fede all'assunto iniziale di lavorare sulle orchestrazioni senza sacrificare il cuore della canzone.

La formula che Henry mantiene dall'inizio alla fine del disco è quella della meditazione, della confessione intima e dell'elegia, modulandola con classe e mestiere. La sua sintesi dei diversi stili e vernacoli della musica Americana si può dire ormai perfettamente compiuta e squisitamente autoriale, nel senso che ha originato un lirismo personalissimo, riconoscibile fin dalle prime note. Forse a questo punto è lecito aspettarsi un passaggio successivo, un ulteriore scarto nella sua carriera che attinga a nuove ispirazioni o che recuperi, con la maestria che lo contraddistingue, colori, ritmi, idee e invenzioni del passato. Un pezzo come Small Wonder, con le sue atmosfere più scure, l'incedere più bluesy e quel piano sgangherato nel finale, apre forse una finestra su questo futuro.

Questo lavoro è nato grazie a un modus operandi che forse un giorno potremmo storicizzare nella categoria dei “Covid records”. Chiusi forzatamente nelle loro case-studio, i musicisti hanno costruito dischi senza mai incrociarsi dal vivo ma intrecciando e sovrapponendo spunti, idee, progressioni e parti strumentali. Un processo che può apparire un po' freddo e meccanico ma che in All The Eye Can See sembra funzionare alla perfezione anche senza un'interazione diretta tra i protagonisti, e forse il merito va anche all'affiatamento di un team con cui Henry si confronta da anni: dai collaboratori storici come Patrick Warren, Jay Bellerose, David Piltch, Marc Ribot, Lisa Hannigan al figlio Levon Henry (sax e clarinetto), fino ad alcuni invitati di gran pregio come Daniel Lanois e Bill Frisell. A tenere insieme il tutto c'è ovviamente l'afflato poetico dei suoi testi. Ogni verso fa storia sé, aprendo un mondo di richiami e di risonanze interiori e al tempo stesso sbocciando con naturalezza (non certo con logica razionale) nel successivo, lungo un cammino che si specchia con efficacia nella musica. È difficile trovare nelle canzoni di Henry un riff di facile presa, una melodia che si attacca immediatamente al cuore e al cervello, uno scorcio virtuosistico a sé stante. Le canzoni emergono pian piano, senza strappi e senza forzare, prendendo magicamente forma dalle ombre. A dimostrarlo sarebbero sufficienti le prime quattro tracce: il preludio strumentale tra arcaismo folk e musica classica, imbevuto di atmosfere waitsiane; la forma quasi teatrale di Song That I Know, incardinata sull'intreccio di piano e fisarmonica, con echi un po' mediterranei; l'approccio più diretto, chitarra e voce, di Mission, che stempera i toni; il folk caldissimo di Yearling, marchiato a fuoco dall'incedere del violino. In Karen Dalton si apprezza sullo sfondo il lavoro rumoristico-atmosferico delle chitarre e quello, leggero ma decisivo, delle percussioni. In O Beloved sono invece gli archi a farsi padroneggiare con cura, mantenendo fede all'assunto iniziale di lavorare sulle orchestrazioni senza sacrificare il cuore della canzone.

La formula che Henry mantiene dall'inizio alla fine del disco è quella della meditazione, della confessione intima e dell'elegia, modulandola con classe e mestiere. La sua sintesi dei diversi stili e vernacoli della musica Americana si può dire ormai perfettamente compiuta e squisitamente autoriale, nel senso che ha originato un lirismo personalissimo, riconoscibile fin dalle prime note. Forse a questo punto è lecito aspettarsi un passaggio successivo, un ulteriore scarto nella sua carriera che attinga a nuove ispirazioni o che recuperi, con la maestria che lo contraddistingue, colori, ritmi, idee e invenzioni del passato. Un pezzo come Small Wonder, con le sue atmosfere più scure, l'incedere più bluesy e quel piano sgangherato nel finale, apre forse una finestra su questo futuro.