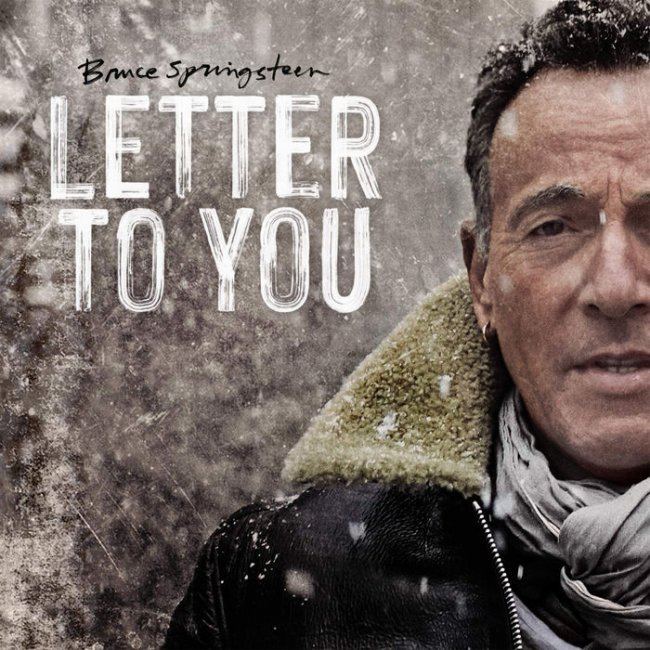

Bruce Springsteen & The E Street Band Letter To You

2020 - Columbia

#Bruce Springsteen & The E Street Band#Rock Internazionale#Rock

Non deve essere facile essere un’istituzione del rock, un esponente della musica d’autore e insieme un’incarnazione di un ribellismo che è necessariamente legato ai giovani (di un tempo), essere un cantore del proletariato e insieme un miliardario. Non deve essere facile essere tutto questo e invecchiare. Ma invecchiare, in fondo, non è facile per nessuno. E non deve essere facile fare i conti col proprio mito, con i propri marchi di fabbrica e insieme rimanere in un mercato affamato di novità, ritrovando ogni volta la propria voce senza mentire. In questo, la discografia un tempo centellinata e ora più nutrita del Boss ci presenta luci e ombre: c’è uno Springsteen intimista, forse persino depresso, capace di poche parole pesanti come pietre (tanto a livello esistenziale che sociale e addirittura politico) e un altro Springsteen rabbioso ma speranzoso, ricco di pathos e di una certa retorica; c’è lo Springsteen folk e quello del rock muscolare. Alla fine (?) della strada devono incontrarsi e bere una birra insieme, in onore anche a chi non c’è più e abbracciare chi c’è ancora, magari incanutito e acciaccato.

La ricetta allora prevede tre canzoni ripescate dal canzoniere degli anni Settanta (regalo per i fan divoratori di bootlegs), canzoni nuove suonate live in studio, una produzione semplice e granitica. La novità, forse, è che Springsteen pare abbandonare per un attimo i suoi personaggi, con i quali non ha comunque mai chiesto di coincidere (fino ad arrivare, nel suo Springsteen On Broadway, 2018 a dichiararsi un bluff, un working class hero che non ha mai fatto parte della working class), e parla direttamente, col cuore in mano e molto mestiere, al suo pubblico, con il quale condivide una visione del Sogno Americano e la speculare disillusione. La Letter To You è destinata ai suoi ascoltatori, a cui vuole dire ancora una volta “che cosa c’è di vero”. La forma scelta è quella di una rimpatriata con la band (al suo fianco, ma non citata in copertina, bizzarramente) che non cerca alcuna soluzione inedita negli arrangiamenti e anzi percorre la via confortevole dell’autocitazione. Ma non tutto è confortevole, infatti si inizia con una riflessione non sulla precarietà lavorativa, quanto della vita stessa: “One minute you're here / Next minute you're gone” canta Bruce con voce grave su un arpeggio di acustica. Forse il brano è l’unico a poter rappresentare un ponte con il precedente Western Stars (2019) discontinuo ma affascinante esperimento di folk-pop sinfonico memore di Fred Neil quanto Nebraska (1982) lo era di Bob Dylan. Il resto è rock, un rock che parla del rock, di che cosa voglia dire vivere in una band e sulla strada, tra aspettative e realtà, con la E Street Band come sempre compatta e forse un poco prolissa. Non c’è più Danny Federici, ma non manca l’organo, così come Jake Clemons, il nipote dell’altro grande assente, Big Man Clarence Clemons, fornisce l’immancabile assolo di sax.

Roy Bittan è più riconoscibile che mai nel pianismo iniziale di The Power Of Prayer (dalle parti di Racing In The Streets), poi il brano esplode gioioso e solenne. La povera Janey che ha un medico che la tasta e un prete che la inganna, ma ha bisogno di un pistolero al suo fianco, che ne conosca lo stile, ha il suo inno speranzoso, con il suono della band prossimo a quello di Darkness Of The Edge Of Town, e infatti è un recupero dal passato remoto. Last Man Standing parrebbe di nuovo figlia dell’attenzione ai coriacei perdenti, pronti a risorgere da abissi e disperazione nel tempo di un riff, invece è l’autobiografia del Boss come rocker (l’ultimo rimasto, ma non si riferisce al mondo del rock, quanto al fatto di essere, al momento, l’unico in vita dei membri della sua prima band giovanile, The Castiles). Il rullante deciso di Max Weinberg fa il resto. Fin qui tutto persino prevedibile, poi su un brano che parrebbe minore, House Of A Thousand Guitars, Springsteen regala un’interpretazione magistrale, con falsetto finale davvero struggente. L’effetto è un po’ quello che faceva Sherry Darling su The River (1980): parlare di cose non proprio desiderabili alla luce del sole d’estate e di una corsa in macchina con l’autoradio che trasfigura la fila per il sussidio di disoccupazione con il potere delle chitarre. Solo che questa volta, forse, si parla del Paradiso, che non basterà un sabato sera e un bar a rendere reale: purtroppo “The criminal clown has stolen the throne / He steals what he can never own” (il riferimento a Trump è evidente), ma resta ancora l’aggregazione della musica. Anche ingenuamente: “Well it's alright yeah it's alright / Meet me darling come Saturday night / Brother and sister wherever you are / We'll meet in the house of a thousand guitars”.

Rainmaker purtroppo è poco più che una Glory Days con qualche nota pleonastica di violino. If I Was The Priest è il Vecchio Springsteen, magari intermedio tra Dylan e Jackson Browne: un regalo dal passato per i vecchi affezionati. Ghosts è dedicata allo spirito e agli spiriti del rock, ma non decolla oltre il facile inno e alla chitarra che risponde alla voce. “I’m alive” ringhia il Boss, ma pare più una rassicurazione per se stesso, così come il coro finale pare l’eco di una festa quasi finita e non più allegra: una No Surrender fuori tempo massimo, più Bon Jovi che Chuck Berry. Le finezze anche soltanto liriche dell’album precedente (con narrazioni secche da fare invidia a Carver) lasciano un po’ il passo al coro da cantare tutti insieme, prima che il fuoco si spenga. Song for Orphans è dylaniana, fin dall’armonica iniziale, e ricorda molto da vicino la melodia di My Backpages (qualcuno la ricorderà in una intensa versione chitarra e fisarmonica su provini mai pubblicati ma presenti sui bootleg). I’ll See You In My Dreams prende in prestito il verso e la melodia con cui chiude il ritornello dal traditional Goodnight Irene. Pare un addio, ma è un arrivederci: la speranza dei disperati durerà ancora finché ci saranno strade da percorrere e chitarre da suonare… e forse i fatti recenti, che coinvolgono il mondo intero, devono essere esorcizzati proprio così, con una canzone. “Hey Hey, My My / Rock’n’roll will never die” cantava e canta l’altro grande “vecchio” di questo genere ancora vitale… E noi crediamo proprio che sia così.

La ricetta allora prevede tre canzoni ripescate dal canzoniere degli anni Settanta (regalo per i fan divoratori di bootlegs), canzoni nuove suonate live in studio, una produzione semplice e granitica. La novità, forse, è che Springsteen pare abbandonare per un attimo i suoi personaggi, con i quali non ha comunque mai chiesto di coincidere (fino ad arrivare, nel suo Springsteen On Broadway, 2018 a dichiararsi un bluff, un working class hero che non ha mai fatto parte della working class), e parla direttamente, col cuore in mano e molto mestiere, al suo pubblico, con il quale condivide una visione del Sogno Americano e la speculare disillusione. La Letter To You è destinata ai suoi ascoltatori, a cui vuole dire ancora una volta “che cosa c’è di vero”. La forma scelta è quella di una rimpatriata con la band (al suo fianco, ma non citata in copertina, bizzarramente) che non cerca alcuna soluzione inedita negli arrangiamenti e anzi percorre la via confortevole dell’autocitazione. Ma non tutto è confortevole, infatti si inizia con una riflessione non sulla precarietà lavorativa, quanto della vita stessa: “One minute you're here / Next minute you're gone” canta Bruce con voce grave su un arpeggio di acustica. Forse il brano è l’unico a poter rappresentare un ponte con il precedente Western Stars (2019) discontinuo ma affascinante esperimento di folk-pop sinfonico memore di Fred Neil quanto Nebraska (1982) lo era di Bob Dylan. Il resto è rock, un rock che parla del rock, di che cosa voglia dire vivere in una band e sulla strada, tra aspettative e realtà, con la E Street Band come sempre compatta e forse un poco prolissa. Non c’è più Danny Federici, ma non manca l’organo, così come Jake Clemons, il nipote dell’altro grande assente, Big Man Clarence Clemons, fornisce l’immancabile assolo di sax.

Roy Bittan è più riconoscibile che mai nel pianismo iniziale di The Power Of Prayer (dalle parti di Racing In The Streets), poi il brano esplode gioioso e solenne. La povera Janey che ha un medico che la tasta e un prete che la inganna, ma ha bisogno di un pistolero al suo fianco, che ne conosca lo stile, ha il suo inno speranzoso, con il suono della band prossimo a quello di Darkness Of The Edge Of Town, e infatti è un recupero dal passato remoto. Last Man Standing parrebbe di nuovo figlia dell’attenzione ai coriacei perdenti, pronti a risorgere da abissi e disperazione nel tempo di un riff, invece è l’autobiografia del Boss come rocker (l’ultimo rimasto, ma non si riferisce al mondo del rock, quanto al fatto di essere, al momento, l’unico in vita dei membri della sua prima band giovanile, The Castiles). Il rullante deciso di Max Weinberg fa il resto. Fin qui tutto persino prevedibile, poi su un brano che parrebbe minore, House Of A Thousand Guitars, Springsteen regala un’interpretazione magistrale, con falsetto finale davvero struggente. L’effetto è un po’ quello che faceva Sherry Darling su The River (1980): parlare di cose non proprio desiderabili alla luce del sole d’estate e di una corsa in macchina con l’autoradio che trasfigura la fila per il sussidio di disoccupazione con il potere delle chitarre. Solo che questa volta, forse, si parla del Paradiso, che non basterà un sabato sera e un bar a rendere reale: purtroppo “The criminal clown has stolen the throne / He steals what he can never own” (il riferimento a Trump è evidente), ma resta ancora l’aggregazione della musica. Anche ingenuamente: “Well it's alright yeah it's alright / Meet me darling come Saturday night / Brother and sister wherever you are / We'll meet in the house of a thousand guitars”.

Rainmaker purtroppo è poco più che una Glory Days con qualche nota pleonastica di violino. If I Was The Priest è il Vecchio Springsteen, magari intermedio tra Dylan e Jackson Browne: un regalo dal passato per i vecchi affezionati. Ghosts è dedicata allo spirito e agli spiriti del rock, ma non decolla oltre il facile inno e alla chitarra che risponde alla voce. “I’m alive” ringhia il Boss, ma pare più una rassicurazione per se stesso, così come il coro finale pare l’eco di una festa quasi finita e non più allegra: una No Surrender fuori tempo massimo, più Bon Jovi che Chuck Berry. Le finezze anche soltanto liriche dell’album precedente (con narrazioni secche da fare invidia a Carver) lasciano un po’ il passo al coro da cantare tutti insieme, prima che il fuoco si spenga. Song for Orphans è dylaniana, fin dall’armonica iniziale, e ricorda molto da vicino la melodia di My Backpages (qualcuno la ricorderà in una intensa versione chitarra e fisarmonica su provini mai pubblicati ma presenti sui bootleg). I’ll See You In My Dreams prende in prestito il verso e la melodia con cui chiude il ritornello dal traditional Goodnight Irene. Pare un addio, ma è un arrivederci: la speranza dei disperati durerà ancora finché ci saranno strade da percorrere e chitarre da suonare… e forse i fatti recenti, che coinvolgono il mondo intero, devono essere esorcizzati proprio così, con una canzone. “Hey Hey, My My / Rock’n’roll will never die” cantava e canta l’altro grande “vecchio” di questo genere ancora vitale… E noi crediamo proprio che sia così.